mou

takase aya

Door

- 作画

- メバエマツモト

縦開きの絵本です。

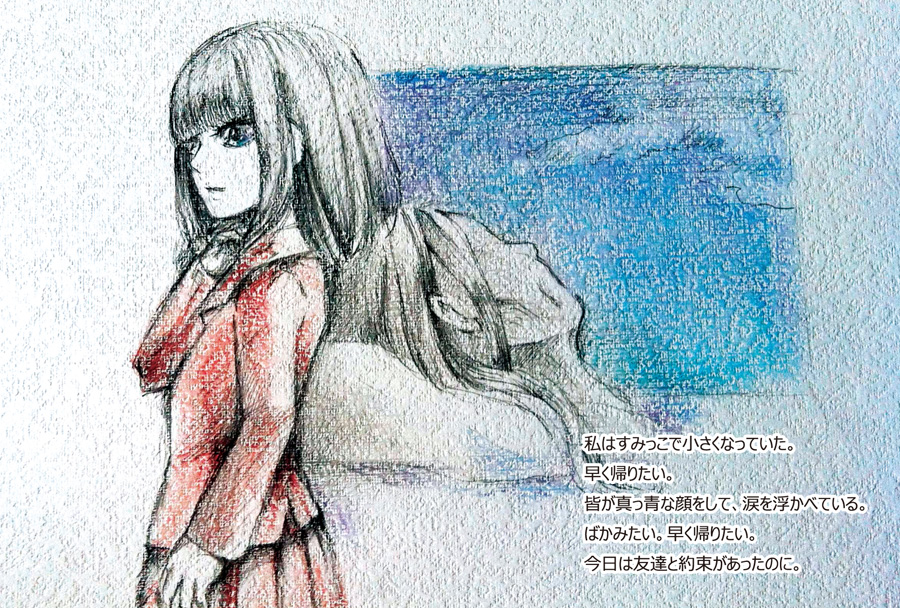

私はすみっこで小さくなっていた。

私はすみっこで小さくなっていた。

早く帰りたい。

皆が真っ青な顔をして、涙を浮かべている。

ばかみたい。早く帰りたい。

今日は友達と約束があったのに。 おじいちゃんが死んだときも、何も思わなかった。

おじいちゃんが死んだときも、何も思わなかった。

幼すぎて、よく覚えてないだけだけど。

幼い頃からの癖で、右を向いてうずくまる。

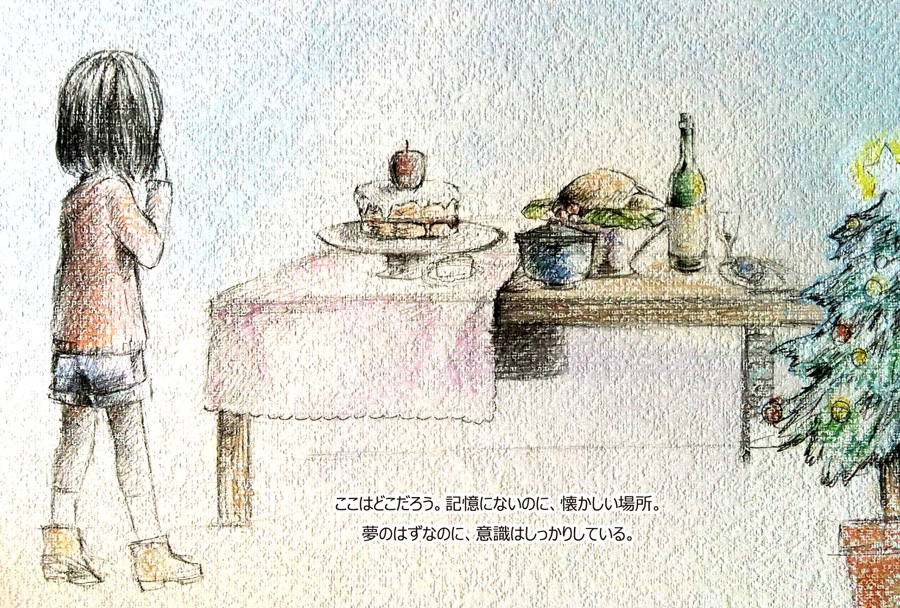

抱きしめるものは、何もないけれど。 ここはどこだろう。記憶にないのに、懐かしい場所。

ここはどこだろう。記憶にないのに、懐かしい場所。

夢のはずなのに、意識はしっかりしている。 「おい!それくれよ!」

「おい!それくれよ!」

甲高い声が聴こえて振り返ると、不思議な生物が飛び跳ねていた。

その生き物は、自分のことをカビだと言った。

「…これが欲しいの?」

たまたま付けていただけのストラップ。

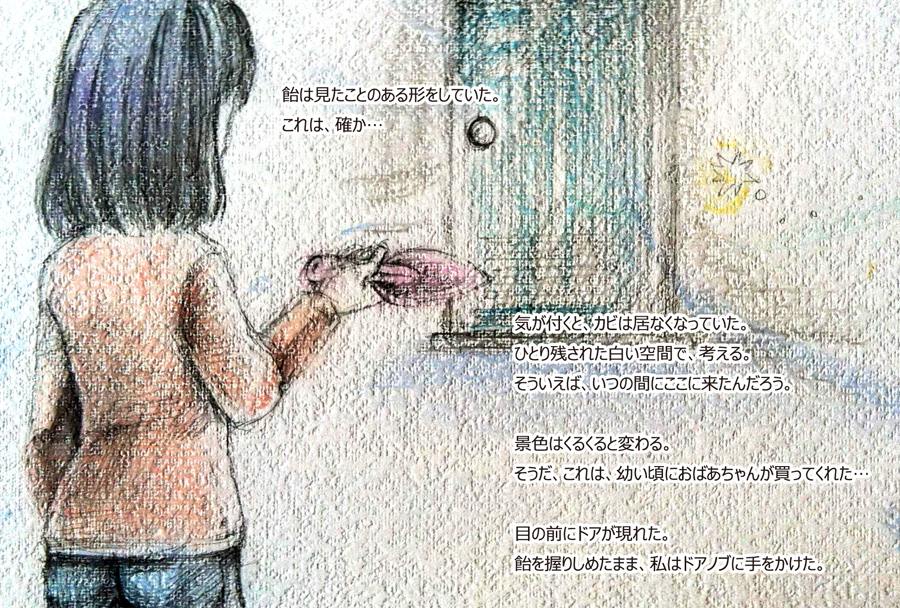

それをあげると、カビは変な形の飴をくれた。 飴は見たことのある形をしていた。

飴は見たことのある形をしていた。

これは、確か…

気が付くと、カビは居なくなっていた。

ひとり残された白い空間で、考える。

そういえば、いつの間にここに来たんだろう。

景色はくるくると変わる。

そうだ、これは、幼い頃におばあちゃんが買ってくれた…

目の前にドアが現れた。

飴を握りしめたまま、私はドアノブに手をかけた。 目の前に広がった景色にびっくりして、思わず後ろを振り返った。

目の前に広がった景色にびっくりして、思わず後ろを振り返った。

今通ったばかりのドアは、跡形もなく消えていた。 「おっ ええもん もってるやん!くれや!」

「おっ ええもん もってるやん!くれや!」

甲高い声。カビは私の手から飴を奪い取った。

びっくりはしたけど、何とも思わなかった。

「…これは…?」

カビが代わりにくれたのは、汚いぬいぐるみだった。 またいつの間にかカビは居なくなり、私は真っ白な空間に居た。

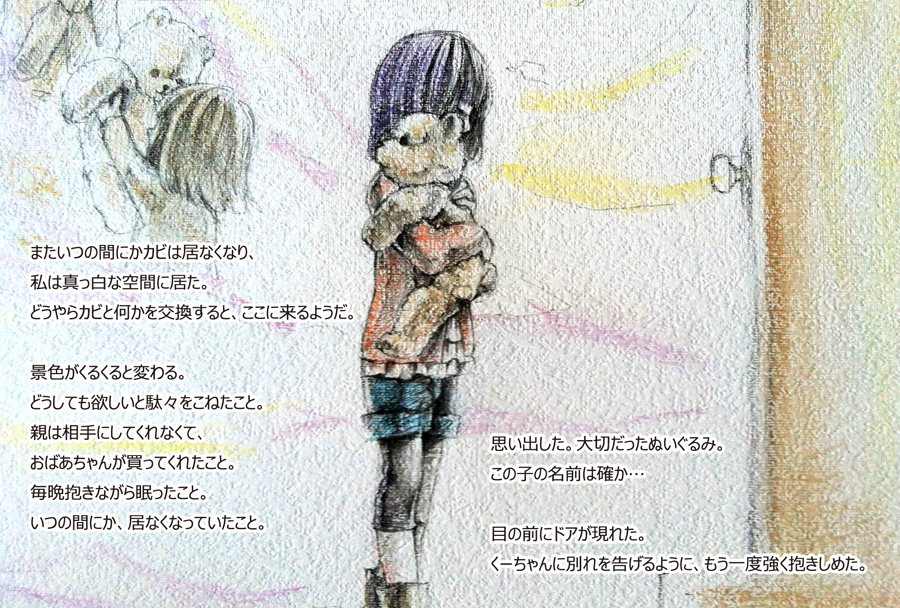

またいつの間にかカビは居なくなり、私は真っ白な空間に居た。

どうやらカビと何かを交換すると、ここに来るようだ。

景色がくるくると変わる。

どうしても欲しいと駄々をこねたこと。

親は相手にしてくれなくて、おばあちゃんが買ってくれたこと。

毎晩抱きながら眠ったこと。

いつの間にか、居なくなっていたこと。

思い出した。大切だったぬいぐるみ。

この子の名前は確か…

目の前にドアが現れた。

くーちゃんに別れを告げるように、もう一度強く抱きしめた。 この世界のルールも、大体わかってきた。

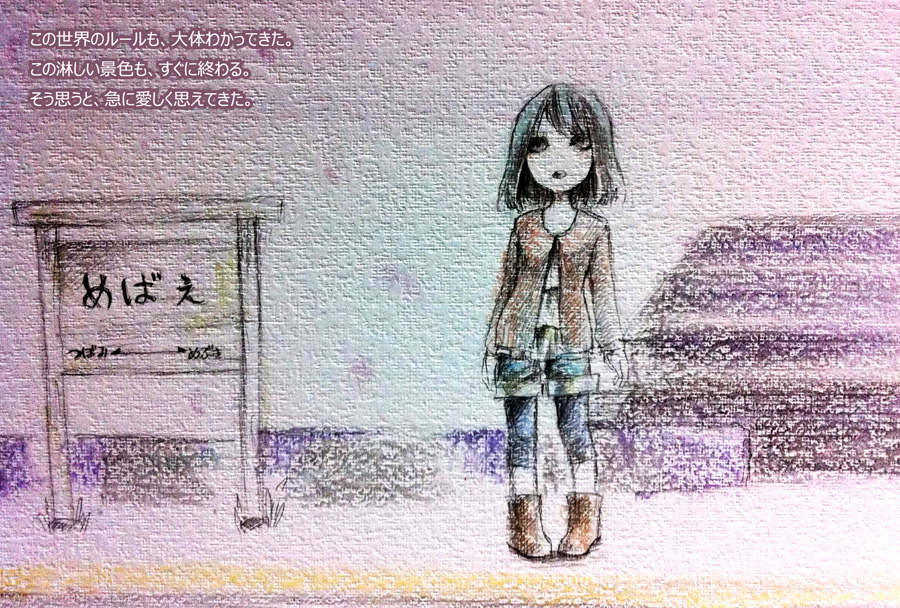

この世界のルールも、大体わかってきた。

この淋しい景色も、すぐに終わる。

そう思うと、急に愛しく思えてきた。 「くま!くま!くれ!!」

「くま!くま!くれ!!」

予測通り。甲高い声のカビが飛び跳ねている。

くーちゃんを渡してしまうのは名残惜しかったけど、

次に何をくれるのかが気になって、渡してしまった。

「あ…これ…」

なるほど。そうきたか。

カビはどこから出したのか、ピンクのトウシューズを渡してくれた。 白い空間で目を閉じる。

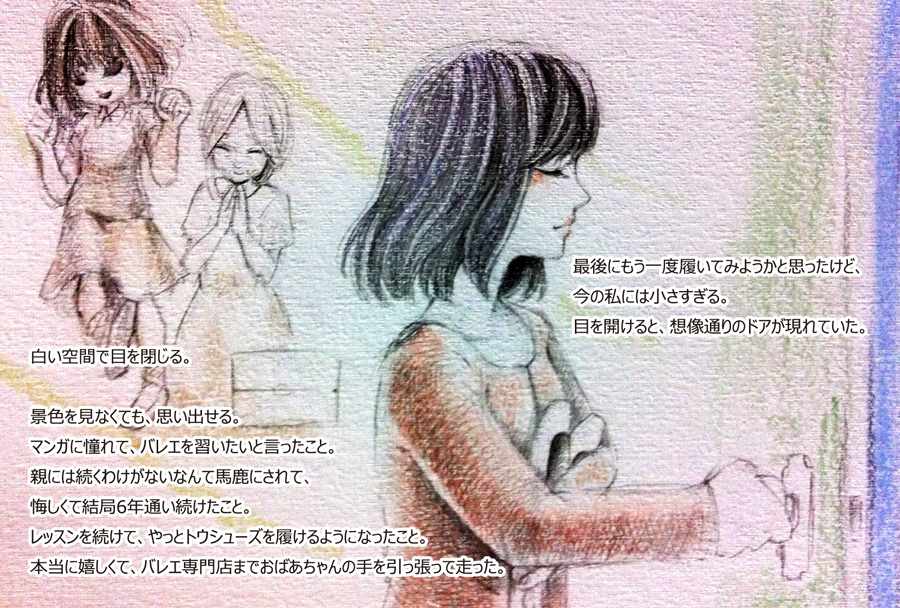

白い空間で目を閉じる。

景色を見なくても、思い出せる。

マンガに憧れて、バレエを習いたいと言ったこと。

親には続くわけがないなんて馬鹿にされて、

悔しくて結局6年通い続けたこと。

レッスンを続けて、やっとトウシューズを履けるようになったこと。

本当に嬉しくて、バレエ専門店まで

おばあちゃんの手を引っ張って走った。

最後にもう一度履いてみようかと思ったけど、

今の私には小さすぎる。

目を開けると、想像通りのドアが現れていた。 遊園地の死体。その言葉が一番に浮かんだ。

遊園地の死体。その言葉が一番に浮かんだ。

どうしてドアの外は、こんなに淋しい景色ばかりなんだろう。

不気味なうさぎの着ぐるみを横目に、カビの出現を待っていた。 「おい!」

「おい!」

笑顔で素早く振り返った私に、カビは少し驚いたようだった。

「これが欲しいんでしょ?」

そう言うと、カビは嬉しそうに飛び跳ねた。

今までとは変わって、慎重に取りだされたそれ。

見た瞬間、鳥肌が立った。

それは、大切な大切な… 「これはね、おばあちゃんが若い頃、おじいちゃんに貰ったんだよ」

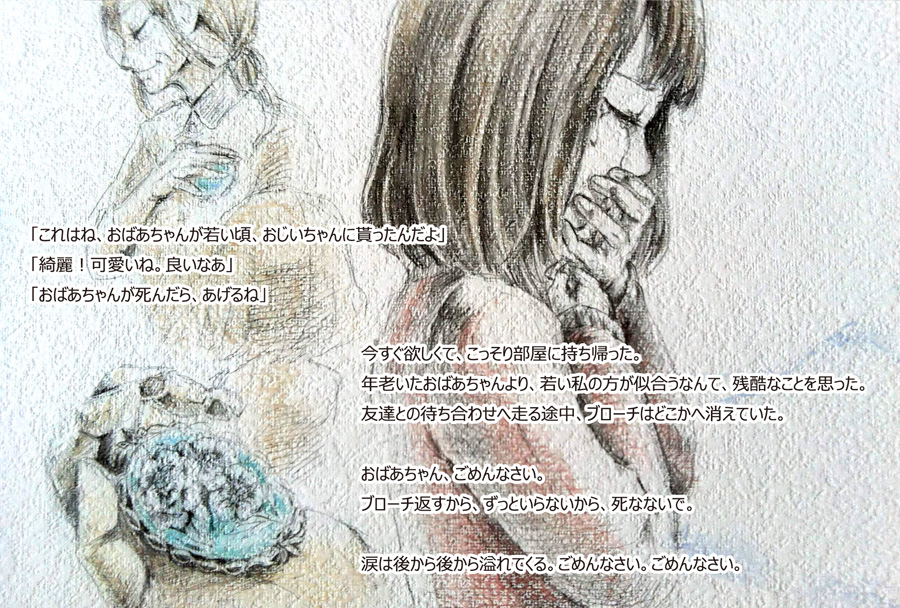

「これはね、おばあちゃんが若い頃、おじいちゃんに貰ったんだよ」

「綺麗!可愛いね。良いなあ」

「おばあちゃんが死んだら、あげるね」

今すぐ欲しくて、こっそり部屋に持ち帰った。

年老いたおばあちゃんより、若い私の方が似合うなんて、

残酷なことを思った。

友達との待ち合わせへ走る途中、ブローチはどこかへ消えていた。

おばあちゃん、ごめんなさい。

ブローチ返すから、ずっといらないから、死なないで。

涙は後から後から溢れてくる。

ごめんなさい。ごめんなさい。 気が付くと私は、白い空間ではなく、白い病室に居た。

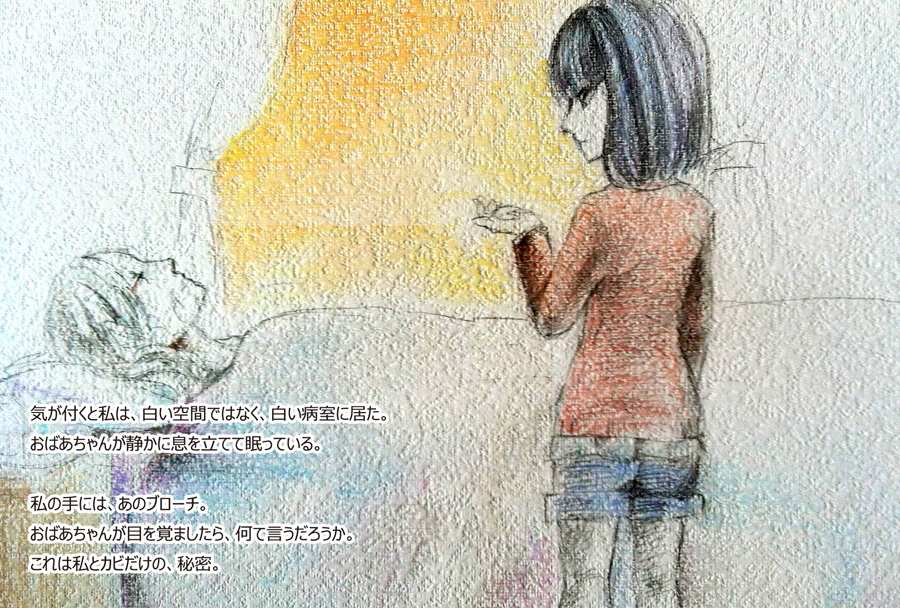

気が付くと私は、白い空間ではなく、白い病室に居た。

おばあちゃんが静かに息を立てて眠っている。

私の手には、あのブローチ。

おばあちゃんが目を覚ましたら、何て言うだろうか。

これは私とカビだけの、秘密。